INDEX

INDEX

小田急電鉄では、日々の安全運行はもちろん、さまざまな安全啓発活動を行っています。沿線の小中学校やイベントなどで行う「鉄道安全教室」もその一つ。安全を守る取り組みや鉄道利用のマナーなどを直接知ってもらうことで利用者の不安を少なくする、小田急電鉄の地域に根差した取り組みを紹介します。

鉄道の「安全」を守るさまざまな取り組み

小田急電鉄では、「日本一安全な鉄道をめざします」という基本理念に基づき、安全を経営の基盤に位置付け、社員一丸となって、その実現に向けて活動しています。

近年では、大雨や落雷、台風や地震といった自然災害や、テロなどのリスクも見逃せず、ハード面、ソフト面から鉄道の安全を取り巻くリスクの最小化に努めています。

こうした中で、日々の鉄道運行における安全確保は重要です。電車に乗る時、降りる時。電車の中で立っている時。踏切を横断する時。何気ない鉄道利用の中でも、意図しないトラブルが発生する可能性があります。この日常で起こり得るトラブルを未然に防止するため、情報発信による啓発はもちろん、安全な電車の利用方法を直接伝える活動が欠かせません。とりわけ、鉄道の利用機会の少ない子どもたちとのコミュニケーションは、将来の安全確保につながっていきます。

子どもたちに安全を伝える「鉄道安全教室」

現役の運転士や車掌が主体となって、沿線の子どもたちに向けて行っているのが「鉄道安全教室」です。毎年さまざまな小学校、中学校を訪れるほか、小田急電鉄が主催するイベントなどで電車の安全な乗り方や事故を未然に防ぐ方法を教えています。駆け込み乗車の危険性や列車出発時の安全確保についての決まりなどを、実物大に近い手作りの電車ドア模型などを使って、わかりやすく説明しています。

実際に「鉄道安全教室」で子どもたちと接する秋山運転士は、こう話します。

「鉄道用語には専門的な言葉も多いので、やさしい言葉に言い換えて、子どもたちが理解できるように話すことを心掛けています。乗車マナーを教えるときも、なぜマナーを守らないといけないのかを子どもたちの年齢に合わせて伝え、自分たちでも考えてもらうようにしています」

さらに、運転士や車掌の話を聞く子どもたちの反応は、いつも真剣そのものだと言います。

「小田急線が身近にあることもあり、小田急線が“好き”という気持ちが伝わってきます。興味を持って聞いてくれるので、私たちもやってよかったと思いますね」

地域に根差した活動を通じて育む安全意識

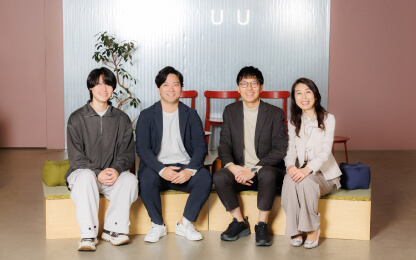

子どもたちへの「鉄道安全教室」では、主に現役の運転士、車掌が先生役を務めます。中でも、安全啓発を通して一人でも多くの小田急ファンを増やせればと、沿線地域との交流活動を行う喜多見乗務所の「きたみわくわくプロジェクト」と海老名乗務所の「GETスマイルプロジェクト」のメンバーが中心となって活躍しています。

秋山運転士も、その一人。

「安全啓発と言うとどこか堅苦しいイメージもありますが、『鉄道安全教室』ではクイズや紙芝居、動画などを使って、子どもたちが楽しみながら学べるように工夫しています。また、現役の運転士や車掌が教えるということもあり、安心感を持てるといった声もいただいています」

安全な乗り方を伝える以外にも、沿線で開催されるイベントで鉄道の非常時の対応に関する知識を子どもたちに伝える機会を設けています。鉄道施設にある装置(ボタン)の正しい使い方を知ってもらうために、列車を停止させるボタンや乗務員や駅係員と会話ができるボタンなどの模擬装置を用意し、参加者に実際に押してもらう体験を行っています。いざというときに躊躇することなく事故を未然に防いでもらうことが狙いです。

「私が所属するGETスマイルプロジェクトは、名前の通り笑顔をゲットすることが目的の一つです。主なメンバーは運転士と車掌ですが、イベントごとに他部署にも声を掛け、多くの仲間とともに活動しています。鉄道の安全啓発活動を通じて子どもたちと触れ合うことは、やりがいにつながりますし、私たち自身が安全意識を強める機会にもなっています」

小田急電鉄では、これからも子どもたちや沿線住民との触れ合いを通じて、地域に根ざした安全啓発活動を継続し、日本一安全な鉄道の実現を目指していきます。

※内容は取材時のものです。