INDEX

INDEX

世界有数のターミナル駅、新宿駅。仕事や買い物で、そして観光やその出発点として多くの人が集まります。日常的に利用する人であれば、小田急の駅ビルがなくなり、新宿駅の西側から東側を見ることができる風景に、もう見慣れたころでしょうか。

そう、小田急線 新宿駅では2029年度のビル完成に向けて大規模な工事が行われており、また、駅を中心に100年に一度と言われるエリア全体の開発が計画されています。とりわけ、その様子がうかがえるのが「新宿駅西口地区開発計画」。今回は、そのプロジェクトに携わる小田急電鉄の担当者3名に、生まれ変わる小田急線 新宿駅と新宿西口エリアについて、お話をいただきました。

1日平均約40万人強が利用する中で進む駅の工事

※小田急線2023年度実績より

小田急百貨店 新宿店の本館が入っていた駅ビルが解体され、西口と南口をつないでいたモザイク通りも封鎖。小田急線 新宿駅のホームでも、あちらこちらで工事が進む様子が見られます。界隈では、新宿ダンジョンと例えられることもありますが、工事が進むごとに通路が変わるなど、日々新宿駅を利用される方でも迷うことが多いのではないでしょうか。

工事は進むけれども、駅の機能そして利用者の動きは止められない。想像するに、大変という言葉しか思い浮かびません。

「お客さまの安全確保と、鉄道運行に支障がないよう細心の注意を払っています」とは、新宿工事事務所で、工事を監督管理する多田和真さん。

「駅ビルがなくなったり、改札外の通路が変わったり、お客さまの目に見えるところだけではなく、駅の地下の工事などもありまして。それと並行して、駅の新築工事に着手している状態なんです。現在の駅の上下階で進む工事の影響で、小田急線の運行に支障があっては元も子もないですから、かかわるすべての人が気を引き締めています」

小田急線はもちろん、どの路線も利用者が多いのが新宿駅。目的地への通路だけでなく、他社線への乗り換えルートの周知も課題です。

「小田急線の近くには、JR東日本と京王電鉄のホームがあります。こうしたほかの鉄道各社の営業にも影響が出ないように工事を進めると同時に、乗り換えをするお客さまも多いので、お客さまへの案内はもちろん、工事の進捗を各社と共有することが必要です。また、緊急時の連絡体制も必要であり、新宿駅に入る鉄道各社と、いっそうの連携をとっています」

そんな中、工事期間中は、利用者に不便な思いをさせてしまうことが避けられず、厳しい声をいただくこともあるようです。

「鉄道運行や駅機能を確保しながらの工事となるので、どうしてもお客さまにご不便をおかけすることは避けられません。常に、安全と安心の提供を胸に工事を進め、社内の他部門との連携を図りながら、駅構内でのアナウンスやポスターでの案内などを通じて、お客さまのご不満をできるだけ少なくできればと思います」

「一方で、竣工後への期待の声が聞こえてくることもあります。とても励みになりますね。新しい新宿駅が、単なる〈始点〉や〈終点〉ではなく、例えば、ロマンスカーに乗るその時から旅の始まりを感じられるような、わくわくする駅をお見せしたいと思っています」

小田急百貨店を開業したのが1962年。小田急線 新宿駅が地上・地下の2層ホームになったのが1964年。その後、西口地下駐車場や駅ビルを次々とオープンして以来、新宿駅および新宿西口エリアと小田急は、切っても切れない関係でした。

60年以上の時を経て生まれ変わる小田急線 新宿駅は、私たちにどのような体験を与えてくれるのか、とても楽しみです。

鉄道5社と行政がタッグを組む、かつてない大規模プロジェクト

小田急電鉄が、新宿西口エリアの開発を検討し始めたのは2008年ごろ。1960年代に建てられたビルや都市構造が徐々に更新期を迎える点からも、それは必要なことでした。2018年には、東京都と新宿区から「新宿の拠点再整備方針」が発表され、これを受けて開発の機運が一気に高まります。

「渋谷や六本木など、他のエリアの再開発が目立っていた分、新宿の競争力が低下している印象がぬぐえませんでした。私たちだけでなく、新宿に駅を持つ鉄道5社のすべてがそう感じていたのではないでしょうか」と語るのは、新宿駅西口地区開発計画のマネジメントにあたる西村剛さん。主に、駅ビルや駅周辺の開発に携わっています。

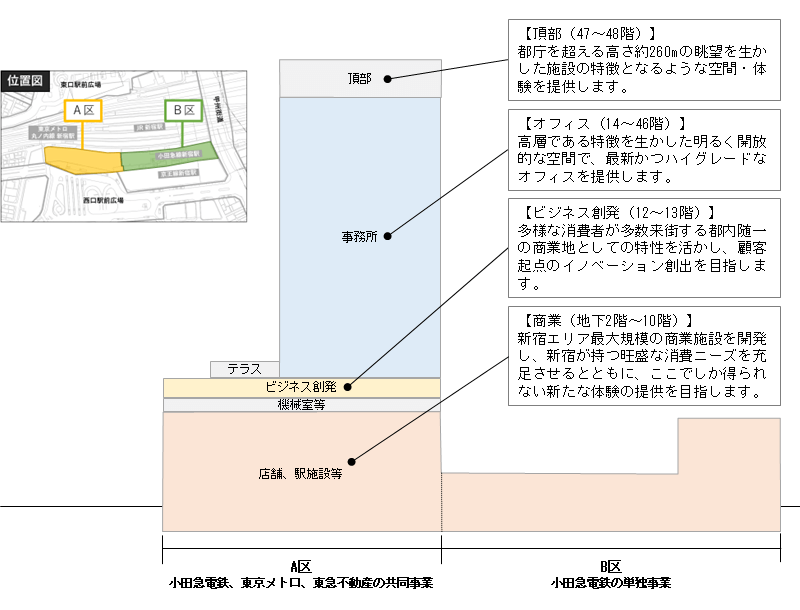

この西口エリアの開発は、新宿エリア開発におけるリーディングプロジェクトとして位置づけられています。「A区」と「B区」に分かれており、「A区」では、小田急電鉄のほか、東京地下鉄㈱および東急不動産㈱がパートナーシップを組み、それぞれのノウハウをシェアしながら成功に向けて取り組んでいます。

来年3月には、新宿ミロードの閉館が予定されており、小田急の駅ビルがあったところから甲州街道までが、ずらりと工事実施エリアになります。ここには、都庁を超える高さ約260メートルのビルが建つことが発表されています。

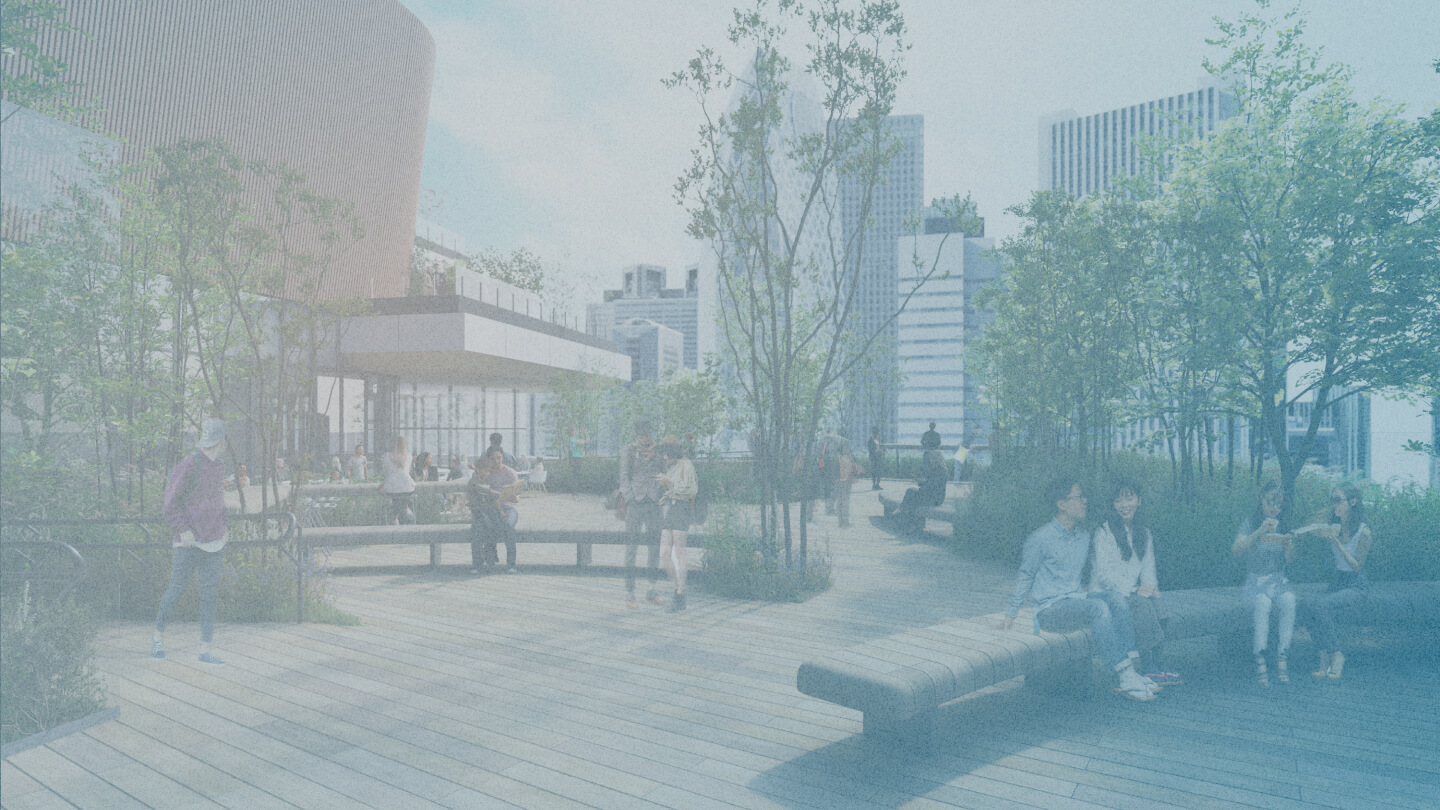

「駅直結のビルは、ハイグレードなオフィスや新宿エリア最大規模の商業施設に加え、新宿の強みである〈国際性〉や〈多様性〉を生かしながら、ビジネスパーソンも消費者も誰もがわくわくできるような場所としてビジネス創発機能を設ける点が特徴です。ビジネスや商品アイデアを発表でき、体験することができるような、施設全体や施設と街をつなぐ空間を生み出していきたいです」

「ビジネスフェアやポップアップイベントなど、内容に応じて柔軟に使えるといいかもしれませんね。より自由度の高い交流の場を用意することで、新宿に訪れる方みんなで、イノベーションやトレンドを生み出し続けられるような場所にしていきたいという思いを強くしています」

「ビルの2階部分では新宿駅の東西南北を自由に通行できるようになります。縦にも横にも、思いのままに行動し、人やものにふれることで、いっそうのにぎわいが生まれるとうれしいですね。一方で、にぎわいがネガティブにならないよう、ゆとりや広さを感じさせる空間づくりが必要だと思っています。かかわる事業者それぞれの経験や知見からくるアイデアを吟味し、新宿ならではの価値を創造できるようチャレンジします」

コロナ禍で行動制限せざるをえない中で再認識した「交流」「にぎわい」といった価値。そこに、多様な人が訪れる新宿の特徴をとらえた「イノベーション(挑戦)」「新たな体験(連携)」といった価値が加わることは、オン(ビジネス)とオフ(ショッピングやグルメ、レジャーなど)が分かれることなく混じり合い、ライフスタイルをより豊かなものにしてくれそうです。

駅のにぎわいを、 西口エリアに 、 街全体に

澤田孟志さんは、このプロジェクトにおいてエリアマネジメントを担当しています。

「これまで、新宿中央公園でのイベントの実施や、西新宿スマートシティ協議会の活動など、新宿西口エリアの魅力創出や情報発信を行ってきました。『新宿の拠点再整備方針』が策定されてからは、駅周辺の開発や基盤整備と連動した新宿全体のプレゼンス向上につながるエリアマネジメントの検討を進めてきました。そして、今年3月には行政や鉄道5社で『新宿グランドターミナルエリアマネジメント協議会』を設立し、地域のプレイヤーとの関係構築を図りながら、官民連携で街の課題解決に向けて取り組んでいます」

新宿西口エリアは小田急の生命線。澤田さんはそう語ります。

「工事期間中は駅周辺の広場も工事エリアとなり、一時的に人々が足を止める場所が少なくなりますし、商業施設の縮小や閉館により、新宿という街の魅力が相対的に低下してしまう危機感は無視できないものです。築き上げた街や人との関係性を失い、新たに活躍するプレイヤーも生まれない、そのようなことはあってはなりません」 「これまでに築いてきた新宿西口での小田急の価値を維持しながら、どのようにお客さまや生活者と継続した関係構築ができるか。常に、トライ&エラーで答えを探しているところです」

「今回のプロジェクトは、小田急がアップデートすることで地域に届ける価値を何倍にも大きくできる、そんなターニングポイントだと捉えています。そして、小田急だけでなく、一緒に進める協議会のメンバーはもちろん、新宿にかかわる多くの関係者とともに、新宿という街をより良くしていきたいと考えています」

「段階的に開発が進むため、目指す姿やプロセスなど、関係者の足並みをそろえることは簡単ではありません。ですが、みんなが集まっているからこそ、これまで実現が難しかったアイデアに再チャレンジできる機会でもあります。一つでも多くの成功事例をつくって、より多くの人と新宿を楽しみたいですね」

かつてない規模で進む新宿エリアの開発。その一翼として、今後、小田急線 新宿駅や駅ビルの工事、新宿西口エリアのにぎわいづくりがますます進んでいきます。新宿西口エリアの動きが新宿の各エリアに伝播し、新宿駅の工事が進む中でも、目的をもって新宿という街を楽しめることは、新宿が好きな人はもちろん、久しく遠ざかっている人にも、初めての人にも、それぞれに新宿に足を運ぶ理由になっていくことでしょう。

新しい新宿の絵姿が分かる日を楽しみに、今後もレポートをお届けします。

※内容は取材時のものです。