INDEX

INDEX

将来を担うお子さまの成長を支えることで、沿線に愛着を持ってもらいたい。子育て世代を応援することで、長きにわたって沿線に住み続けていただき、沿線の成長につなげたい。そういった思いから、地域と共に子育てしやすい沿線を目指すため、私たちは2021年に「子育て応援ポリシー」を策定しました。

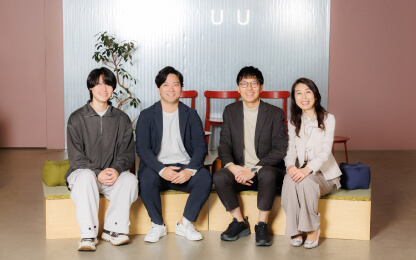

そこで、今回は子育て応援ポリシーの中心メンバーである秋山昌三さん、三浦久さん、佐藤茉奈さん、吉川卓杜さんに現在の思いや感触についてインタビューしました。

策定に至った背景について教えてください。

(吉川)小田急グループでは、2021年度から経営ビジョンとして「地域価値創造型企業」を掲げており、小田急沿線地域とともに成長することを目指しています。将来にわたって魅力ある沿線であるためにも、小田急沿線に親しみを感じ、お子さまが成長後も住み続けていただくことが重要であると考えます。その考えのもと、「子育てしやすい沿線」を実現させるための旗をつくり取り組みの輪を広げたい、そして子育て世代向けの取り組みを行う社員の背中を押したいという思いで策定したのが子育て応援ポリシーです。

(佐藤)ポリシー策定以前も、お子さま向けのイベントやサービスの展開などさまざまな取り組みを行っていました。一方で、部署や取り組み単位で情報を発信しており、お客さまや社員に対して、“小田急電鉄として子育てを応援している”という姿勢をうまく伝えることができていませんでした。そこで、小田急電鉄の社員の「子育て」に対する価値観や思いをポリシーとして発信することで、社内に限らず、思いに共感いただける沿線住民・自治体・企業とともに子育て応援の輪を広げていけると考えました。

このポリシーはどのように作られたのですか。

(佐藤)ポリシーを作るにあたり社内でワークショップを開催することにしました。メンバーを社内募集したところ、あらゆる職域・世代から、子育て層だけでなく、独⾝者から介護世代まで、多様なバックグラウンドのメンバーが集まりました。

(吉川)「子育てとは?」「小田急電鉄だからできることは?」といった対話を繰り返すことで、徐々に思いを言葉にしていきました。多様なメンバーが参加したからこそ、親としての「子育て」だけでなく、周りで見守ったりサポートしたり、立場によって異なる「子育て」への関わり方や思いをポリシーに込めることができたと思います。ちなみに、ポリシーのロゴデザインも社員が作成したものなんです。

ポリシー公表と同じタイミングで発表されたのが、「小児IC運賃の一律50円化」。2022年3月からスタートしたこの施策の反響や効果について実感はありますか。

(三浦)鉄道会社では全国初の取り組みであったことからも、大きな反響をいただきました。お客さまからは、「運賃が安くて助かる」「外出の際の選択肢が広がる」といった声や、沿線自治体からも、連携できないかといった相談や提案をいただくこともありました。2023年度の小児IC定期外利用者数は、実施前の2021年度に比べて+63%と大きく増加し、運賃の低廉化が鉄道利用につながっていると考えています。また、アンケート調査から、お子さまだけなく親子での鉄道利用が多いことから、同伴する保護者の利用にもつながっているのではないでしょうか。

ポリシー策定から3年ほど経過しましたが、社内、グループ内、そして小田急沿線での浸透や成果について教えてください。

(秋山)駅や乗務員をはじめとした現業部門では子育て応援関連のプロジェクトが立ち上がり、各種施策が企画・実行されているほか、本社部門では部署の垣根を超えた連携が増えるなど、ポリシーが確実に浸透していることを実感しています。

(三浦)このポリシーが共通の旗印となり、取り組みがより同じ方向を向いて進められていますよね。コロナ禍で鉄道を利用するお客さまが大幅に減少した状況を目の当たりにして、これまでと同じことを続けるのではなく、色々なことにチャレンジする風土や意識の変革も起きてきました。こうした変革とポリシーの相乗効果によって、お子さま向けのイベントや取り組みが加速して進められているように感じます。

(佐藤)小田急グループ内での浸透も徐々に広がっていると感じています。生活や移動は鉄道のみでは完結しませんので、小田急沿線エリア全体の取り組みとして施策の拡大とグループ内で連携した認知の拡大につながっていけば良いですよね。

(秋山)また、グループ内に限らず、このポリシーに賛同いただいた沿線自治体、沿線事業者、鉄道会社を中心に海老名中央公園で「おだきゅう Family Fun フェスタ」をこれまで2回開催し、多数のお客さまにご来場いただきました。今後も、このイベントが定着するよう、引き続き開催に向けた調整を行いたいと考えています。

皆さんが考える、「子育てしやすい沿線」に向けた展望についてお聞かせください。

(三浦)子育て応援施策は、継続して取り組むことで、沿線はもちろん当社にとっても長期的な視点で効果があると考えています。「小児IC運賃の一律50円化」については、小学生は6年経てば全員入れ替わってしまいますので、新年度を中心に宣伝し続けていかなければなりません。また、他社に追随される施策でもありますので当社の優位性を向上させていくためには、社員一人ひとりのマインド醸成も重要だと考えています。社員一丸となって幅広い世代に「小田急は子育てに優しい沿線である」というイメージを定着させていきたいですね。

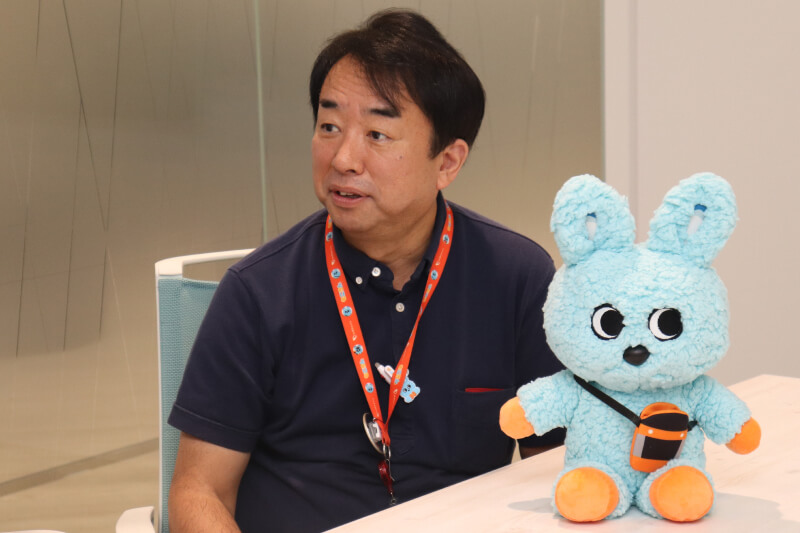

(秋山)今年8月にデビュー1周年を迎えた“みんなのお友達“である子育て応援マスコットキャラクター「もころん」も活用しながら、小さいお子さまを中心に「小田急が好き」と言ってもらえるように、また大人になっても小田急を選んでいただくことを目標として、これまで以上にわくわくする施策展開を行いたいと考えています。

(吉川)一方で、このイメージをつくっていくためには、「子育て」に関わる方にもそうでない方にも当社の思いを共有する必要があります。例えば、当社では、通勤車両3号車を「子育て応援車※」としており、ご乗車されたすべてのお客さまに、お子さま連れのお客さまを温かく見守っていただけるようご協力を呼びかけています。この施策が子育てにやさしい沿線への新たな取り組みの起点になれば嬉しいです。

(佐藤)今後も子育て応援ポリシーのもと、小田急グループだけでなく、沿線住民・自治体・企業などさまざまな方と手を取り合い「沿線」という大きな枠組みで子育てしやすい環境をつくりたいと思います。交流人口・関係人口・定住人口の増加につなげ、100年先の将来にわたって子育て世代・若年層に選ばれる沿線を目指していきたいですね。

※小田急の子育て応援車:「ベビーカーや荷物を抱え、電車の乗り降りに苦労されているお客さまや、赤ちゃんが突然泣き出した際にも、気兼ねなく安心して電車をご利用いただきたい」という思いから、小田急電鉄が保有する通勤車両の3号車(一部を除く)を小田急線内で「小田急の子育て応援車」として運行しています。

※内容は取材時のものです。