INDEX

INDEX

小田急電鉄㈱が運営するオルタナティブスクール(※)「AOiスクール(アオイスクール)」では、学校を休みがちであったり、不登校の状態にあったりする子どもたちに寄り添い、対話を重ねることで、その状態を解きほぐすきっかけづくりに励んでいます。

かつては登校拒否とも言われた不登校の子どもの数は年々増加傾向にあり、学校以外の社会の場を求める声も、その重要性も高まっています。そうした中、不登校の経験を持つ運転士出身の2人、別所尭俊さんと鷲田侑紀さんが、社内の事業アイデア公募制度「climbers」にチャレンジし、見事案が採用され、開校に至ったのがAOiスクールです。現在は運転士から離れ、スクールの運営に専念する2人に話を聞きました。

※既存の教育システムにとらわれない、独自の理念や手法を持つ教育機関のこと

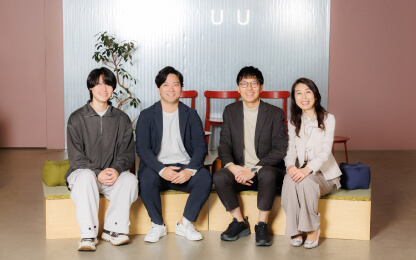

不登校児童生徒数の推移

不登校の子どもたちが一歩踏み出せる居場所をつくる

(別所)まず背景として、私自身が中学校の3年間をほぼ学校に通わず過ごしたことがあります。フリースクールという選択肢もありましたが、その当時の私は、「不登校の子が行くもの」というイメージを持っていました。そこに行くことで、不登校者であることを否が応にも認めざるをえないようで、それがつらくて通うことはありませんでした。そうした経験もあり、まずは生徒自身が楽しんで過ごすことができ、心をゆっくりほぐすことができるコミュニティにしたいと考えています。

(鷲田)スクールの開校、そして運営にあたっては、入社同期で共に運転士でもあった別所の存在が大きいですね。実は、入社前から意気投合をしていた仲で、一緒に何かに取り組むことは自然な流れでした。社内のプロジェクトやコンテストなどに協力して挑戦する中で、climbersにもチャレンジしようという思いに至り、学校に行かなかった時期があるという2人の共通する経験を生かして不登校の子どもたちのために何かできることがないかよく話し合いました。

そして、AOiスクールの案が採用され、実証実験を経て2023年9月に小田急江ノ島線善行駅に隣接する「小田急マルシェ善行1」にプレ開校し、約1年間の試行錯誤を経て、2024年10月に開校を迎えました。

「鉄道」を通じて人との距離が近くなる

(別所)2人の経験から、AOiスクールはオルタナティブスクールと定義していますが、小田急電鉄が運営する強みは、やはり「鉄道」にあると思います。鉄道が好きな子どもが集まりやすく、鉄道に関する本を読んだり、鉄道の玩具を組み立てて走らせたり。最初は一人で過ごしていても、自ずと仲間が増えていくんです。長く在籍している生徒が、新しく加わった生徒をリードする姿も見られます。

もちろん、一人で過ごしたいときには、そのような選択もできるように、パーテーションで空間を分けたブースも用意しています。そういった子どもたちの自主性を見守り、時に会話し、成長していく様子を見られるなんて、私にとっては幸せなことでしかありません。

(鷲田)当校へ通うのが難しい生徒には、メタバース空間を使ったバーチャルキャンパスも設けています。そこで鉄道の話や、雑談をしています。

できる限り子どもと向き合うことで、保護者の方にも寄り添えられたらと思います。子どもが不登校になると、当然、保護者の方は心配になりますし、どうしても「学校に行かせないと」と焦ってしまうかもしれません。ですが、AOiスクールの立ち上げの前にご協力いただいたNPO団体の言葉ですが、小田急電鉄という知名度のある企業が「学校に行かなくても・行けなくても絶望する必要はない」というメッセージを発信することが、どれだけ心の助けになるかと。その考えや思いを広く社会に届けたいとも思っています。

社会との接点が子どもたちの将来の選択肢を増やす

最後に、別所さんと鷲田さんに挑戦の原動力や、思い描く今後のスクールの姿についてもお聞きしました。

(別所)子どもたち一人ひとりがいろいろな思いを抱えていますが、少しずつ何かできるようになっていく姿を目の当たりにしています。今後の進路を考える時、「小田急電鉄に入ってAOiスクールのスタッフになる」と言ってくれた生徒もいますし、高校受験のためAOiスクールを離れた生徒は、「勇気をもらったから、いい報告をしたい」と努力を重ねているようです。

(鷲田)生徒の変化や成長はやはり大きな励みで、だからこそ、今まさに困っている子どもたちにも届くようにしていかねばと、開校を機に思いを新たにしています。不登校の問題には多くの企業や団体も目を向けていますが、まだまだ道半ば。AOiスクールが成功のモデルケースとなり、社会に対して価値を提供できるとうれしいですね。

(別所)AOiスクールでは「みらいにつながるたのしいまなび」というキャッチコピーを掲げています。これは、学校に行くという形を取らなくても子どもたちが自分の未来を思い描き、その未来につながる力を身に付けていける場でありたいという思いを表したものです。

不登校の子どもを持つ保護者が一番心配なのは将来だと思います。社会に出てやっていけるのか、自立できるのか。社会的自立とはやはり仕事をすることだと考えていますが、ここには運転士や車掌をはじめとした鉄道のスペシャリストもいますし、スクール運営に携わる大人と出会う機会があります。中には、「鉄道業界に就職したい」と真剣に考えている生徒もいて、私が自分自身の経験をもとにアドバイスをすることもあります。

他にもさまざまな職業の方に話を聞く機会も用意しているので、子どもたちが将来の選択肢を増やす場としての機能もより拡充させたいですね。

(鷲田)思い描いている姿は、生徒が自ら「行きたい」と思える場所であり続けることです。今後はすでに学校でも実施されているような体験活動や、社会との接点づくりにも取り組み、振り返ったときに「自分の人生の軸はここで形づくられた」と思えるような場所にしていけたらと思っています。

不登校の子どもたちに対して新たな選択肢を提示するAOiスクール。学校に行かなかったとしても、「好き」を通して学んだことが未来への糧になる。別所さんと鷲田さんのチャレンジはこれからも続きます。

※内容は取材時のものです。