INDEX

INDEX

居住しているかどうかにかかわらず、その地域に関心や愛着を持って関わる人、地域づくりに積極的に参加する人など、さまざまな形でまちに関わる人(=関係人口)を増やすための研究に、㈱小田急エージェンシーが取り組んでいます。広告業を主業にする広告会社が、なぜ地域づくりなのか。「ゆるさとLabo」と名付けられたその研究プロジェクトを推進する、メンバーの増田光一郎さん、上田和明さん、田中咲さんに、活動に対する熱意や目指したい地域づくりの姿について聞きました。

地域の課題解決に「言語化」と「アイデア」でアプローチ

まずは、広告会社である小田急エージェンシーがなぜこうした地域づくりを重要視するようになったのか、「関係人口」に着目するようになったのか。その経緯を尋ねました。

(増田)クライアントと生活者の橋渡しとしてコミュニケーションを担ってきた当社ですが、SNSの普及などによってその役割が変化し始めたのがきっかけです。それまではクライアントの課題に向き合い社会課題を見据えることが多かったのですが、マーケティングや広報、ブランディングなどの機能を内製化する企業の増加、そしてコミュニケーション手法の多様化によって、広告会社としての価値が薄れる一方だと危機感を抱いていました。そこで、広告会社としてどのような個性を持って価値提供できるかを考える中で、普段の業務とは別にして、学術的な観点から「社会全体を捉える」というところに目を向けるようになりました。

(上田)「ゆるさとLabo」は元々、2019年に私や増田を含む4人のメンバーで始めた活動がベースになっています。当時、同じ部署内で増田のいるプランナーチームと私のいるデータ分析チームでタッグを組んで何かしたいねというムードがあって、事業化につながるようなタネを探していたんです。その際、当時のメンバーの一人がたまたま「関係人口」というワードと出会って、「面白そうだよ」と持ち込んできてくれたことがありました。

(増田)東京に人口が集中した結果、生まれも育ちも東京で「いわゆる“ふるさと”がない」という人も増えています。一方で、東京から離れると、モノやカルチャーに触れにくく、刺激もノウハウも足りないし、人材もいない。自分たちの住むまちに外から人を呼びたくても、まちの魅力を発信する力が足りない、育ちにくいことに気がつきました。自治体の方もそこに課題を感じていて、広告会社として日々「言葉」や「アイデア」をフルに使っている私たちだからこそ、できることがあるはずだと感じたんです。問題視されやすい東京一極集中を否定するのではなく、東京の価値は大切にしながら、その価値を応用して地方にも渡せないかと考えるようになりました。

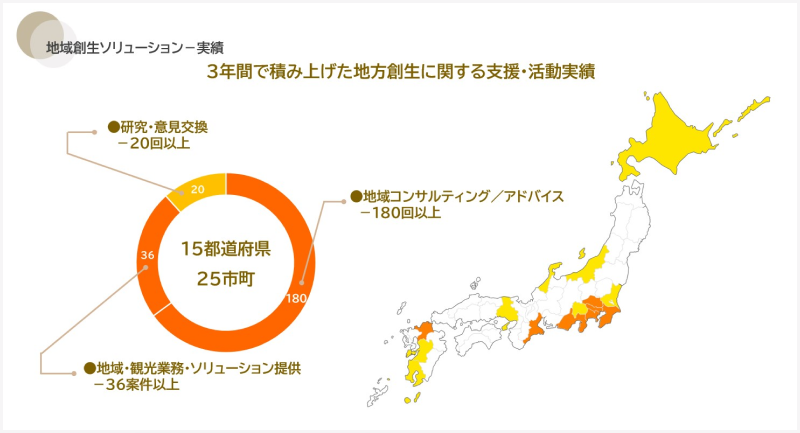

仮説と検証を積み重ね、地域の魅力を見える化

「ゆるさとLabo」の日々の活動は、仮説立案、調査・検証、論文執筆、学会発表を主としています。その内容を持って地方自治体や行政へのヒアリング、関係人口創出、地域づくりの助言といった活動から、シティプロモーションにまつわる研究、関連イベントへの登壇や発表まで行っています。全国各地の自治体のもとへ実際に足を運んでの意見交換会や地域づくりに向けたコンサルティングなど、その回数はこれまでに200回以上を数えます。

(増田)神奈川県からの受託事業として、2022~2025年の期間で移住・定住促進アドバイザー派遣を行っていて、実際に「ゆるさとLabo」が専門家として派遣されて、多くの市町村職員や地域プレーヤーと移住や関係人口創出に向けたワークショップを行ったり、抱える課題に適した地域活性化のための地域プレーヤーや各領域の専門家を派遣したりするなどの支援も行っています。

(上田)関係人口にまつわるリサーチなどで得られた結果からメンバー3人で仮説立てと検証をしていきますが、その上で、研究パートナーである河井教授の知見からも大きな影響を受けています。データをどのように解釈するのか、調査手法や読み取り方にバイアスがかかっていないかなど、いろいろな視点を与えてもらえるので、各自治体への提案にも非常に役立っています。

(田中)「うちにはPRできるものが何もない…」とおっしゃる自治体にも、私たち外部の人間から見ると、そのまちにしかない魅力だと感じられるものも多いんです。例えば小田急エージェンシーとしての事例で、富士山のふもとで「茅(かや)」を刈り、茅葺き屋根など伝統建築への活用をされている静岡県御殿場市の事業者さんと一緒に進めたプロジェクトがあります。

御殿場市には富士山や大型アウトレットといった有名スポットがありますが、相談されたテーマは「地域プレーヤーの発掘」でした。御殿場で育つ「茅」は世界遺産の白川郷や大阪・関西万博の建築物にも使われるほど、質が高いものです。一方で茅刈りという文化や茅葺きを行う技術の後継者不足・認知不足に悩んでいるものの、魅力を発信するための言葉や掘り下げが足りず、外へ知らせる手段がなかったんです。そこで、クラウドファンディングを活用し「御殿場の新たな魅力」として認知向上にチャレンジすることにしました。最初は「どうしたらいいか分からない」と不安そうだった事業者さんも、プロジェクトが進むにつれて、実際に支援が入ることで自分たちが守ってきた文化の価値を再確認し、「あれもできそう」「やってみよう」と発信してくださるようになりました。これが言語化や魅力の掘り下げの成果が表れた結果なのだと感じています。私たちのような外の人間だからこそ気付けるものがあるし、広告会社の得意とするアイデアや言語化の力で貢献できると思っています。

目指すのは地域ごとに「再現性」のある仕組みづくり

「地域づくりには正解がない」。ある地域の成功事例をそのまま別の地域に持ち込んでもうまくいくことは少なく、地域によって異なる状況をどのように理解し、伴走していくのかが重要だと気付いた増田さん。今後の目標についても尋ねてみました。

(増田)「あのまちだからできた」「あの人がいたからできた」という話は実際よく聞きますが、そうしたレアケースには再現性がありません。地域づくりや関係人口づくりのノウハウにはパターンがなく、ステークホルダーと一緒に練り上げていくものだと感じていて。ただ、「ゆるさとLabo」として進めてきた研究の成果を通して、関係人口の定義やそれを生み出す仕組みは着実に仕上がりつつあります。事例の「焼き直し」ではなく、関係人口づくりのベースとなるような仕組みを作り、その人たちと共創しながら地域の特色に合わせて課題解決に取り組むことで、再現性のある地域づくりを可能にできる道筋があるのではと感じています。

さらに、関係人口となった人たちをサポートする取り組みにも力を入れていきたいと続ける増田さん。

(増田)地域で何かしたいという人がぶつかる「壁」の存在も見えてきました。何かを始めようとすると、批判や冷笑の的になることも多く、孤立した結果、挑戦をあきらめてしまうケースがよく見られるんです。地域づくりに参加したい人同士がつながれて、孤独にならないコミュニティ形成も、継続した関係人口創出のためには必要だと思っています。当社でも「CHAKKA」というメディアを通して、地域づくりにチャレンジする人を後押しし続けられる取り組みを始めました。

(上田)私は生まれも育ちも神奈川県鎌倉市で、今も近隣エリアに住んでいます。観光地としても有名ですし、人からは「いいところだね」と言われることも多く、大人になってからは「そんな風に思ってもらえるところで育ってきたんだな」と少し誇らしく思うこともあります。関係人口の創出とともに、そこに住んでいる人がもっと愛着を持てる地域づくりにも貢献していけたらと思っています。

(田中)いろいろなまちにお邪魔していると、どのまちも魅力的だし、「ここに住んでみたいな」と思うところばかりなんですよ。もちろんいい面ばかりではなく、出生率の低さや過疎化の進行といったそれぞれのまちが抱える課題もあります。それでも、そこに住んでいる人の顔がすぐに思い浮かんだり、いつも心の中で思っているまちがあることは、とても人生を豊かにしてくれるものだとも思っていて。私だけでなく、「ゆるさとLabo」に関わる人にとってもそんなまちが増え、より豊かに日々を過ごせるようなお手伝いをしていきたいです。

多くの自治体が、手探りながら関係人口づくりに取り組んでいます。東京にモノやカルチャーを集めるだけではなく、そこで吸収したものを地域へと循環させる人を増やしたい。持続可能な地域づくりは、この循環から生まれていくのかもしれません。

※内容は取材時のものです。