INDEX

INDEX

ゲリラ豪雨や線状降水帯の発生など、近年、大雨をはじめとした異常気象に関するニュースを見聞きする機会が増えています。こうした中、小田急電鉄㈱では鉄道の安全な運行と沿線住民の暮らしを守るため、自然災害への対策を強化しています。

大雨の発生頻度が倍増。高まる災害リスク

日本は山や丘陵が多く、河口まで急勾配で川が流れ込んでいる地形が多いことなどもあり、大雨に見舞われると土砂災害や洪水が発生するリスクを抱えています。「国土交通白書」には、“地形、地質、気象等の面で極めて厳しい条件下にある”とも明記されています。

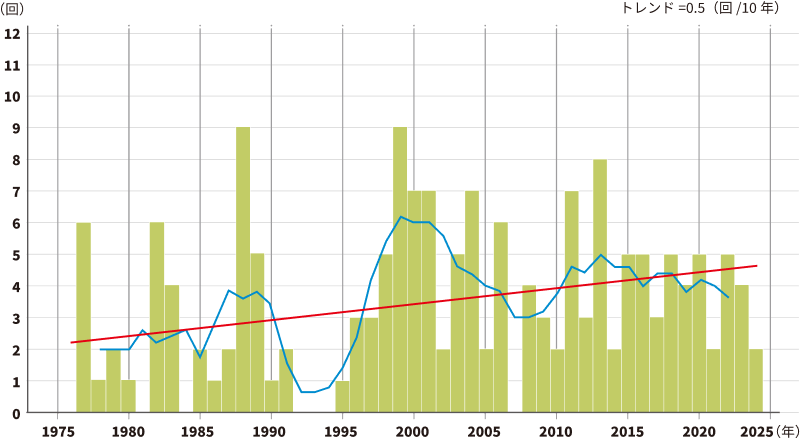

そうした厳しい条件下にもかかわらず、昨今、土砂災害や洪水を引き起こす大雨、短時間強雨の発生回数が増加しています。気象庁「気候変動ポータル」によると、1時間に80mm以上、3時間に150mm以上、1日に300mm以上の降水量の大雨は、過去50年で倍近く増えています。

全国の1時間降水量100mm以上の大雨の年間発生回数の経年変化(1976~2024年)

※棒グラフ(緑)は各年の年間発生回数(全国のアメダスによる観測値を1,300地点あたりに換算した値)、折れ線(青)は5年移動平均値、直線(赤)は長期変化傾向(この期間の平均的な変化傾向)を示す

小田急線も地盤が弱い場所や起伏の大きい丘陵、多摩川や相模川といった河川など、土砂災害や洪水、浸水被害のリスクを有したエリアを走行しています。お客さまの安全を守るためにも、危険な場所を把握し、気象状況に合わせて運行の判断を行う必要があります。

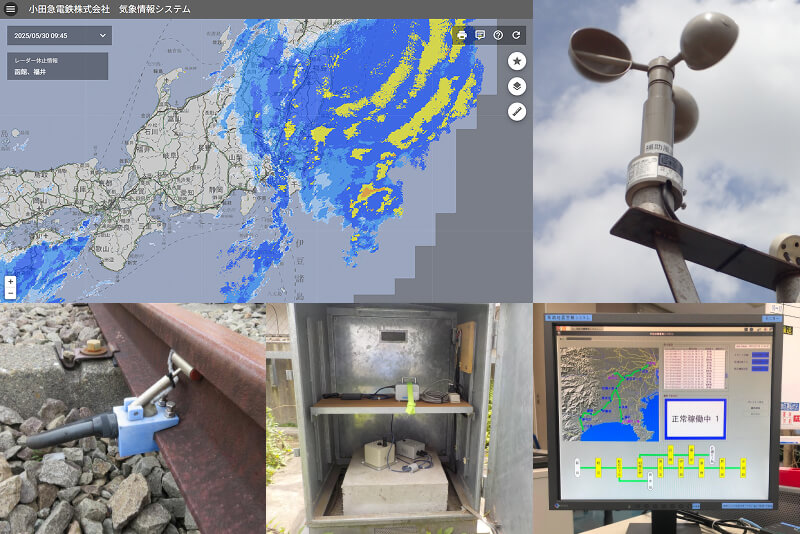

観測機器で災害リスクを素早く検知

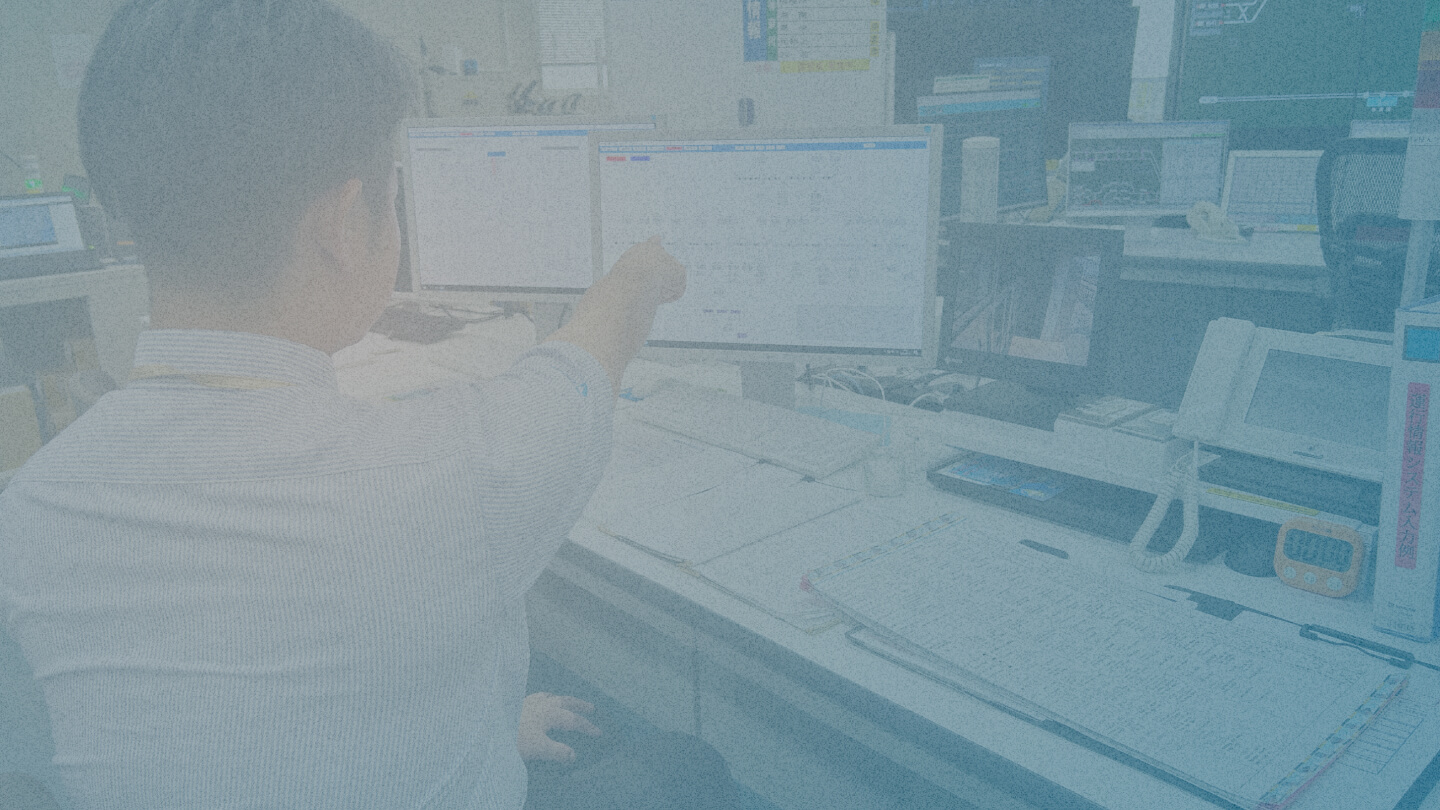

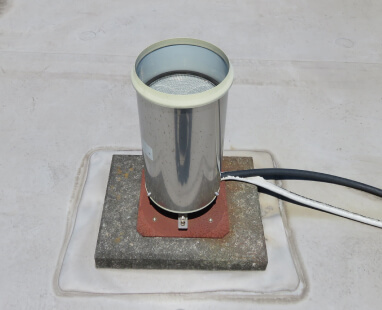

小田急線では、自然災害への備えとして「地震・気象情報監視システム」を設置、運用しています。このシステムは、雨量や風速、地震の震度、レール温度等の沿線の危険エリアに観測機器を50カ所以上設置し、警戒レベルになると警報ランプとブザーで知らせてくれる仕組みです。

このシステムから得られた情報や気象情報をもとに、走行する全列車の運行を司る運輸司令所が各職場に素早く情報を伝達し、事象に合わせて運転規制を行うなど、被害の未然防止に努めています。もちろん現場の乗務員もそれぞれの状況に応じて取るべき対応を把握しており、各職場と連携して、迅速かつ正確に対応します。

大雨時は、沿線16カ所の雨量計と4カ所の河川水位計をもとに、時雨量や連続雨量に対して細かな速度規定を設けるほか、大雨に伴う「線路冠水」や「河川水位上昇」などの取り扱いを設定しています。なお、「線路冠水」や「土砂崩壊」、「河川増水」については、地域の特性を踏まえたうえで、あらかじめ要注意箇所を把握し、適切な対応に努めています。

また、線路の安全を担う工務技術センターでは、必要に応じて保線係員が徒歩で点検を行うなど、しっかりと人の目で走行の安全を図っています。

安全確保と沿線のくらしを守る強い使命

では、お客さまの安全を第一に考えながら小田急線の運行を守るためにどのような対応が求められるのか。

小田急線では2024年8月に東海大学前駅~秦野駅間で線路脇の盛土流出が発生し、一部区間で終日運転見合わせを実施しました。現場を点検していた作業員による発見、報告で、運輸司令所を中心に、速やかな運休の判断と全列車への指示ができたことが、安全確保につながりました。また、このような運休や遅延などは、適切にお客さまに伝えることが求められます。各駅や車内のアナウンスをはじめ、ホームページや小田急アプリ、SNSを通じて、お客さまの混乱を最小限にするために迅速かつ正確な情報提供を心がけています。

このように、鉄道運行に関わる全ての社員が安全に対する思いをもって日々の仕事に向き合うことと、日頃から築き上げるチームワークが、お客さまや沿線にくらす方々の安全を守っています。自然災害に目を配り、列車の安全運行を実現するための不断の努力はこれからも続きます。

※内容は取材時のものです。