INDEX

INDEX

ビルや道路の放射熱、車やエアコンからの排熱など、都市のヒートアイランド現象は深刻な問題に。小田急線の世田谷代田駅と東北沢駅では、環境負荷低減のために鉄道の地下トンネル区間に「地中熱ヒートポンプシステム」を導入し駅の空調設備の一部に利用しています。住宅密集地での空調室外機の排熱や騒音などの課題解決に挑みました。

業界初の取り組みで環境への負荷を低減

小田急線の連続立体交差事業および複々線化事業(以下、地下化)によって、2017年、地下化しリニューアルした世田谷代田駅では、駅の照明の一部を担う太陽光発電システムや、太陽光でコンコースを明るくする自然採光、鏡の反射で太陽光をホーム階まで送る光ダクトなど環境に配慮した設備を取り入れています。

中でも画期的なのが、鉄道のトンネル事業では国内初となる「地中熱ヒートポンプシステム」の導入です。地下化に伴う鉄道トンネル工事で掘り抜いた箱形トンネルの下に、熱交換器を埋め込み、ホーム空調に利用しています。

地中熱ヒートポンプシステムの仕組みと効果

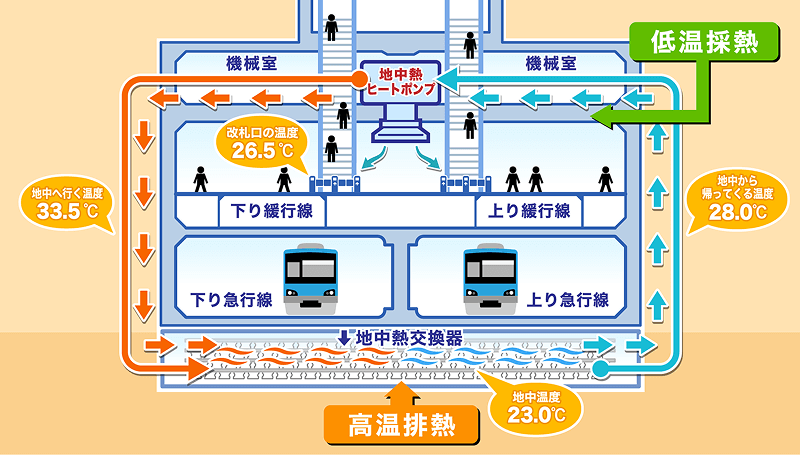

⼀般的なエアコンは、屋外の空気を利⽤して室外機で冷房の温度を下げ、室内を冷やします。さらに、発⽣した排熱は室外機を通して⼤気中に放出されます。ただし、夏は暑い空気を冷やし、冬は冷たい空気を温めなくてはならないため、多くのエネルギーを必要とします。

一方、地中は地上と違って夏と冬の温度がほとんど変わらない特性を活かし、世田谷代田駅が導入した地中熱ヒートポンプシステムは、夏は地中に熱を放熱して冷房運転し、冬は地中から採熱して暖房運転することで、大幅に電力量を低減することができます。

地中の温度は年間を通じて約15℃と安定していて、夏はひんやり、冬はほんのり温かく、また、地中熱ヒートポンプシステムを熱源にしていることで省エネ効果が高いのも特徴。これにより、世田谷代田駅のホーム階のエアコン使用電力は導入前と比べて約30%も削減することができています。

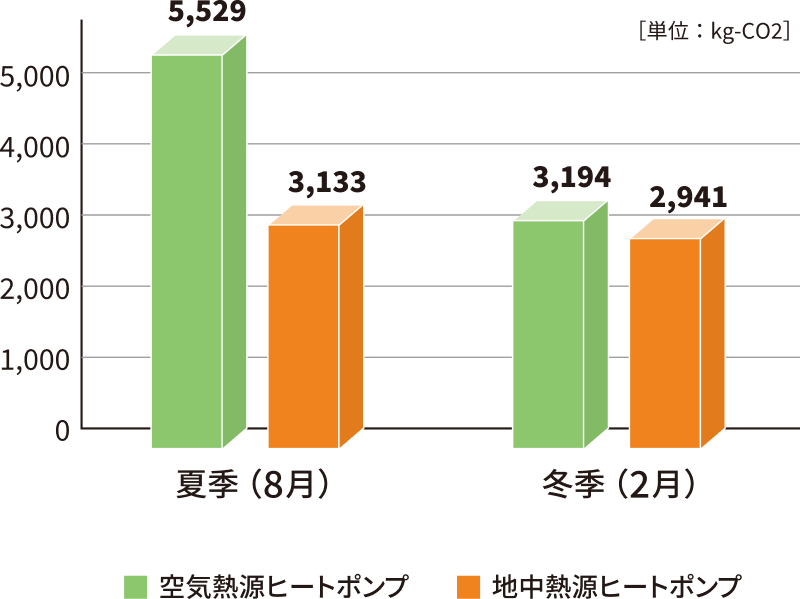

空気熱源ヒートポンプで空調を行った場合の1カ月あたりのCO2排出量(左)と、地中熱源ヒートポンプで空調を行った場合の1カ月あたりのCO2排出量(右)の比較。いずれも地中熱源ヒートポンプで空調を行った場合の方が、CO2排出量が少ないことがわかる

環境を考えた駅舎でくらしやすい沿線に

世田谷代田駅と同様に、地下化に伴いリニューアルした下北沢駅、東北沢駅でも太陽光発電パネルの設置や緑化を行うなど、環境負荷低減のための施策を講じています。

駅舎自体も周辺環境を考え、住宅密集エリアの東北沢駅と世田谷代田駅は、トップライトを採用した1階建ての地上駅舎にし、南北の高低差がある下北沢駅は地上2階建にして東西南北の回遊性を高めています。こうした環境対策が評価され、下北沢駅と世田谷代田駅では鉄道建築協会賞を受賞しました。

小田急グループでは、事業活動を通じてCO2排出削減や資源循環などの環境課題に積極的に取り組んでいます。これからも社会課題の解決をビジネスに結び付ける事業を展開し、省エネや再エネ、DXなど、さまざまな工夫で環境負荷を減らして未来につなげていきます。

※内容は取材時のものです。