INDEX

INDEX

野生動物による農作物への被害に悩む農家と、狩猟免許を持ちながらも狩猟の機会がなく“ペーパーハンター”化しているハンターをマッチングするサービス「ハンターバンク」。2022年の事業開始以来、狩猟への関心の高まりなどを受けて注目を集めています。しかし、鉄道会社である小田急電鉄がなぜ獣害問題に取り組むのか——。その背景にある思いを、ハンターバンクを立ち上げた有田一貴さん、PRを担当する細川文さんにお聞きしました。

都心からも通える。小田原で始まった農家とハンターのマッチングサービス

「ハンターバンクは、シカやイノシシによる獣害に悩む農家さんとハンター(狩猟免許を保有している人)や狩猟に関心のある人をマッチングし、適切な場所に“箱わな※”を設置して駆除・捕獲する事業です」

※箱型の檻の中にエサを置いて動物をおびき寄せ、わなを作動させるトリガーを踏んだり押したりすることで扉を閉め、捕獲するわなのこと。

狩猟免許の種類と猟法

| 網猟免許 | 網(むそう網、はり網等)を使用する猟法 |

| わな猟免許 | わな(くくりわな、はこわな等)を使用する猟法 |

| 第1種銃猟免許 | 銃器(装薬銃、空気銃)を使用する猟法 |

| 第2種銃猟免許 | 空気銃を使用する猟法 |

そう語る有田さんは、大学時代には部活動で登山を経験し、山の生態系にも関心が強かったというバックグラウンドの持ち主です。

「獣害というと、農家さんが育てている農作物等を野生生物が食べてしまうことをイメージされることが多いですが、増えすぎることで山に自生する植物を食べつくしてしまうなど、生態系に影響を及ぼすこともあります。国でもこうした野生生物の適正な頭数を定めており、“多すぎない・少なすぎない”数にコントロールするよう各自治体に指示しています」(有田)

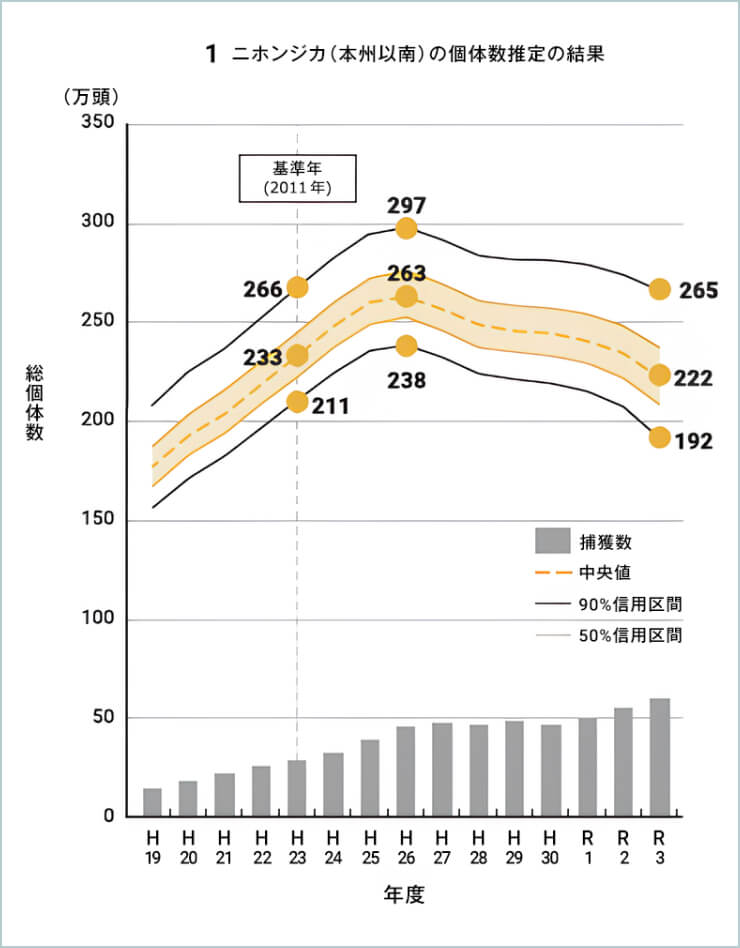

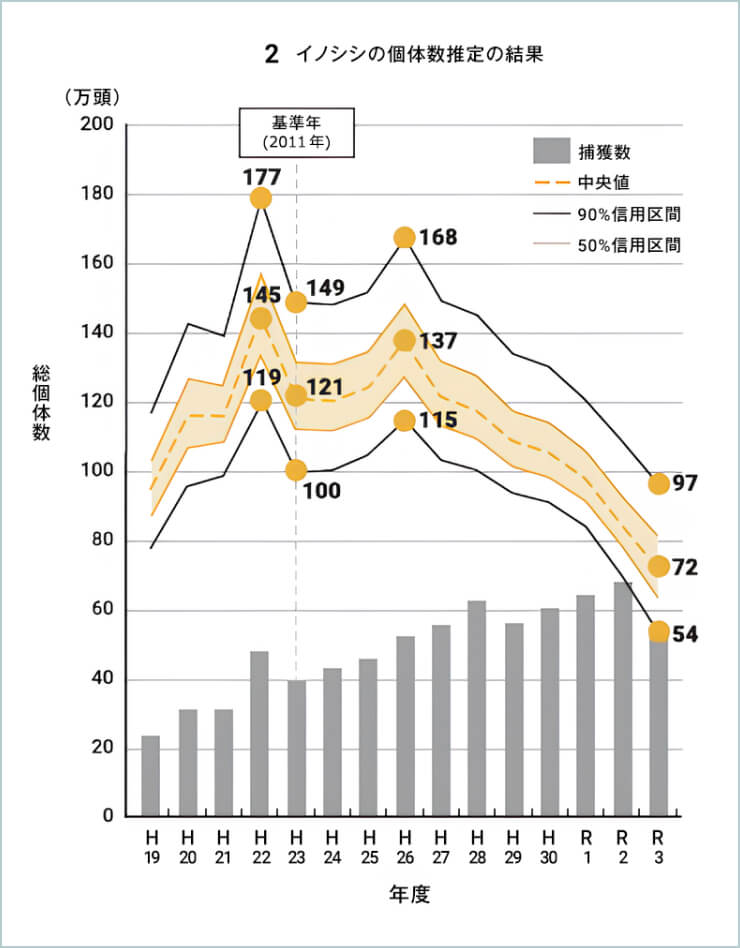

全国のニホンジカ、イノシシの推定個体数の推移

一方で、こうした野生生物を駆除・捕獲するハンターの数は現在20万人ほど。その半数以上が60代以上で、10年後、20年後を考えるとハンター不足も深刻な状況です。

「近年、狩猟をテーマにした漫画などが流行していることもあって、実は40代以下の狩猟免許取得者も増えています。40代以下の免許の取得者数は、ここ数年、年間約4,000人ずつ増加していますが、首都圏ではそのうちの約半数は実際の活動機会に恵まれない“ペーパーハンター”となっているのが現状です」(有田)

こうした問題を抱える農家とハンターを結びつけ、獣害問題の解決に取り組む事業としてスタートしたハンターバンク。現在はのべ300人の会員と、10軒ほどの農家の協力のもと、小田原市内で活動を行っています。

では、なぜ鉄道会社である小田急が獣害問題に取り組むようになったのか——。それは、鉄道会社としての課題意識がスタート地点だったといいます。

「小田急でも、稀にではありますが山間部などで野生生物と衝突してしまい、ダイヤが乱れることがあります。こうした運行への影響という直接的な課題と、もう一点、沿線の産業を守るという側面もありました。沿線には農林業を主な産業とする自治体があり、獣害が放置されることで産業が衰退してしまうと、結果としてエリアの価値にも影響を及ぼします。鉄道事業や不動産事業が主力事業である小田急にとっても、沿線エリアの産業を守り、維持するという意味でも、獣害問題に取り組むことに意義があると感じています」(有田)

知識・経験ゼロでもOK。ハンター育成の場としても機能

ハンターバンクは単なるマッチングサービスにとどまらず、「ひとまず免許は取得したが、狩猟の機会がない」というペーパーハンターの“はじめの一歩”の場としての機能も果たしています。

PRを担当する細川さんは次のように語ります。

「狩猟免許は、法律や猟具の扱いなどの知識を得ることで取得できるため、実際の狩猟経験がなくてもハンターにはなれるのですが、その段階で『箱わなを使ってイノシシを捕獲せよ』と言われても難しい。わなを設置する場所の選定や、捕獲後の止め刺し、解体など、実際に経験がないとできないことがたくさんあります。こうした狩猟へのハードルを下げるために、ハンターバンクでは3カ月のレクチャー期間を設け、ベテランハンターと運営スタッフのサポートを受けながら独り立ちを目指します」

実際に、免許を取得していない状態からハンターバンクに参加して、レクチャーを経て狩猟免許を取得し、地元の猟友会へと巣立っていった一人前のハンターも誕生しているのだとか。

「ハンターを“育てる”という点において他の類似サービスとは一線を画していて、PRやマーケティングの進め方としても『免許はないが狩猟に関心がある』『家庭菜園や釣りのように、自分の力で自然の恵みを手に入れたい』といった方でも参加できることをさまざまな方法で伝えています」(細川)

ハンターバンクの収益は会員からの利用料で成り立っていますが、その一部はサービスの運営を委託している地元企業へ還元される形を取っており、経済循環にも貢献できる仕組みを確立しています。

関係人口の創出にも貢献。狩猟を“ブーム”で終わらせないために

また、ハンターバンクをおよそ1年半にわたり運営してきた中で、新たな収穫もあったと言います。

「農家さんと会員のやりとりにはチャットアプリの『Slack』を利用し、仕掛けてある箱わなを付近に取り付けたカメラで遠隔監視できるようになっています。会員は都内など都市部に住んでいる方がほとんどなので、普段の見回りや誘引のためのエサまきなどは農家さんの協力を得ながら行いますが、やりとりを重ねたり、それぞれ可能な範囲ではありますが現地を訪れることで、小田原というエリアへの愛着や帰属意識が芽生え、関係人口の増加にもつながっていると感じます。実際に、移住を検討している会員から連絡を受けることも増えています」(有田)

小田原市内での実証実験とサービス運営を経て、次に見据えるのは事業エリアの拡大。すでにいくつかの自治体と検討をスタートしており、また「ハンターバンクに興味はあるが、小田原には通いにくい」という声から、東京都内や近郊の他県などにも展開していきたいとのこと。

「狩猟を一過性のブームにしないためにも、新たなハンターが参入しやすい環境を整える必要があります。そのためにもハンターバンクがしっかりと地盤を築きたいですし、また山奥などではなく意外と身近なところに狩猟のフィールドがあることや、平日は都会で働いていても週末などを使って狩猟を始めることができることなど、選択肢の認知を広げていきたい。ジビエ好きな人向けに『食』を切り口にしたイベントなども企画していますし、食育のためにとお子さんと一緒に参加されるファミリーもいらっしゃいます。そういった狩猟にまつわる啓発活動も、積極的に取り組んでいきたいと考えています」(有田)

ハンターバンクの拠点で経済を循環させ、ハンターとして定期的に訪れる関係人口を増やす。担い手不足が懸念される狩猟の世界を持続可能にするために、今後も小田原市での取り組みをモデルとして、ハンターバンクは活動を継続・展開していきます。

※内容は取材時のものです。