INDEX

INDEX

小田急電鉄では、「鉄道防災計画」に基づき、日々鉄道の安全運行に努めています。

2024年、駿河湾から日向灘のプレート境界を震源とする、南海トラフ地震対応の見直しを行い、「鉄道防災計画【地震災害編】」を9月16日に改正しました。

「鉄道防災計画【地震災害編】」とは、大規模地震発生時の対応について、小田急電鉄が独自に定めた計画です。

地震発生時の小田急電鉄はどのような対応を行うのか、今回追加された南海トラフ地震への対応とは一体どんなものなのか、実際に現場で作業をしている工務技術センターと電気システム管理所のほか、防災計画の取りまとめを行っている安全・技術部の話を交えながら紹介します。

地震が起きたとき、列車の対応は?

小田急電鉄では、沿線10カ所に地震計を設置しています。

いずれかの地震計が一定の強さ以上の揺れを観測した場合、全線の列車は緊急停止をします。また、乗務員や駅係員が強い地震を体感し、列車の運転が危険であると判断した場合、安全な場所に停止したり、駅での列車の出発を見合わせたりすることもあります。

このほか、気象庁が発表する緊急地震速報を利用し、小田急線への被害が予測される場合にも全線の列車は緊急停止します。

揺れが収まった後、列車はすぐに止まることのできる速度で運転します。運転士は線路の状態も確認しながら運転し、線路点検なども含めて異常のなかった区間については、順次平常運転に切り替えていきます。

一定の水準を超える強い地震であった場合は、線路点検による安全の確認ができるまで運転を見合わせます。

運転再開までに時間がかかる見込みであるときは、原則、駅間に停止した列車のすべてのお客さまを最寄りの駅もしくは踏切に誘導します。

お客さまの乗降には、こまめなアナウンスの実施や足元への注意喚起など、細心の注意を払っています。

線路の安全を確認する、徒歩点検ってどんなもの?

安全確認のために、「徒歩点検」といわれる手法で、線路点検を行います。

「徒歩点検」とは一体どんな手法なのでしょうか?

実際に現場で作業をしている工務技術センター、電気システム管理所に話を聞きました。

徒歩点検について(工務技術センターの場合)

![]() 「実際に線路を歩き、線路の沈下や陥没、法面の崩壊、橋梁のズレなどの比較的大きな災害が発生していないか確認することに加えて、目視や触診によりホームや駅舎などお客さまが直接ご利用になる施設についても通常と異なる小さな変化が生じていないか、詳細にチェックしています」

「実際に線路を歩き、線路の沈下や陥没、法面の崩壊、橋梁のズレなどの比較的大きな災害が発生していないか確認することに加えて、目視や触診によりホームや駅舎などお客さまが直接ご利用になる施設についても通常と異なる小さな変化が生じていないか、詳細にチェックしています」

![]() 「線路に近接した建物の倒壊や倒木などによる線路への被害の可能性を鑑み、鉄道構造物だけでなく、周辺環境も含めたより広範囲の状況も確認しています」

「線路に近接した建物の倒壊や倒木などによる線路への被害の可能性を鑑み、鉄道構造物だけでなく、周辺環境も含めたより広範囲の状況も確認しています」

![]() 「徒歩点検は地震による大小さまざまな影響を人間の感覚によりチェックし、お客さまの安全を確保する非常に重要な作業です。地震が発生した場合は、お客さまの安全につながる重要な作業であるという責任感を持ち、早期の運転再開を念頭に、確実な点検を行っています」

「徒歩点検は地震による大小さまざまな影響を人間の感覚によりチェックし、お客さまの安全を確保する非常に重要な作業です。地震が発生した場合は、お客さまの安全につながる重要な作業であるという責任感を持ち、早期の運転再開を念頭に、確実な点検を行っています」

徒歩点検について(電気システム管理所の場合)

![]() 「実際に現場に出向き、架線や変電設備、信号や踏切設備、列車無線装置などに異常が発生していないか、工具や双眼鏡などを使って、目視や触診で点検します」

「実際に現場に出向き、架線や変電設備、信号や踏切設備、列車無線装置などに異常が発生していないか、工具や双眼鏡などを使って、目視や触診で点検します」

![]() 「細かいひび割れや微妙なズレ、異音、匂いなど、人間の感覚だからこそ発見できることがあるほか、機械による点検ではカバーしきれない狭い場所や複雑な形状の設備などを確認できることから、徒歩点検を行っています。また、作業員がその場で応急処置を行うことも可能です」

「細かいひび割れや微妙なズレ、異音、匂いなど、人間の感覚だからこそ発見できることがあるほか、機械による点検ではカバーしきれない狭い場所や複雑な形状の設備などを確認できることから、徒歩点検を行っています。また、作業員がその場で応急処置を行うことも可能です」

![]() 「点検作業自体が危険を伴うため、二次災害を起こさないよう、一緒に働く仲間の安全にも注意を払いながら作業を慎重に行います。鉄道利用者の安全を守り、日常を早く取り戻す、という強い使命感を持ち、小さな異常を見逃すことなく、常に“何も問題ない”と決めつけずに一つひとつの確認作業に丁寧に取り組んでいます」

「点検作業自体が危険を伴うため、二次災害を起こさないよう、一緒に働く仲間の安全にも注意を払いながら作業を慎重に行います。鉄道利用者の安全を守り、日常を早く取り戻す、という強い使命感を持ち、小さな異常を見逃すことなく、常に“何も問題ない”と決めつけずに一つひとつの確認作業に丁寧に取り組んでいます」

強い揺れのあった地震の場合は、線路点検終了後、鉄道防災計画にのっとり必要により試運転列車による点検なども行い、安全が確認された後に順次平常運転に戻していきます。

南海トラフ地震って?

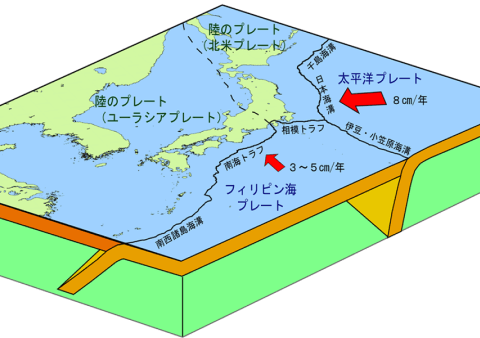

南海トラフ地震とは、「駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として概ね100~150年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震」(※気象庁ホームページより引用)のことです。

出典:気象庁ホームページ

前回の南海トラフ地震から約80年が経過しているため、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まっている、と言われています。

2024年、鉄道防災計画を見直し。南海トラフ地震への対応って?

国は、被害想定に基づき、「南海トラフ地震防災対策推進地域」と「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」を指定しています。

小田急線沿線の地域では、9市町(座間市、海老名市、厚木市、伊勢原市、秦野市、松田町、開成町、小田原市、藤沢市)が「南海トラフ地震防災対策推進地域」に定められています。

また、2市(小田原市、藤沢市)が「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」にあたります。

このことから、小田急電鉄では2024年9月、「鉄道防災計画」の中に「南海トラフ地震に係る地震防災計画」として、安全を最優先とした具体的な取り組み事項を追加しました。

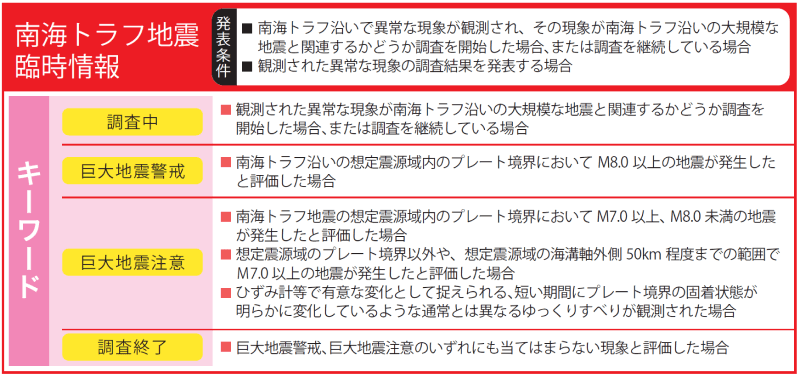

南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合、「南海トラフ地震臨時情報」が気象庁から発表されます。

小田急電鉄は、この「南海トラフ地震臨時情報」にあわせて取るべき対応を規定しています。

「南海トラフ地震臨時情報」は、情報名の後にキーワードが付記され「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」等の形で情報発表されます。

「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表された場合、強い地震に備えつつ、運転を継続するため、列車の速度制限と、津波に対する警戒対応を行います。

※2025年8月に内閣府ガイドラインが改訂されたことに伴い、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」の記載を削除しました。

列車の速度制限対応では、本厚木駅~小田原駅までの間で、最高速度を制限して運転することを定めています。

この速度規制は、小田急電鉄が独自に定めたもので、緊急地震速報に基づいて当社沿線の被害を予測する時間や列車無線を通じた伝送時間、乗務員の操作時間および車両の制動性能を考慮の上、南海トラフを震源とする地震の強い揺れが到達するまでに列車を停止させることができる速度を算出して定めています。

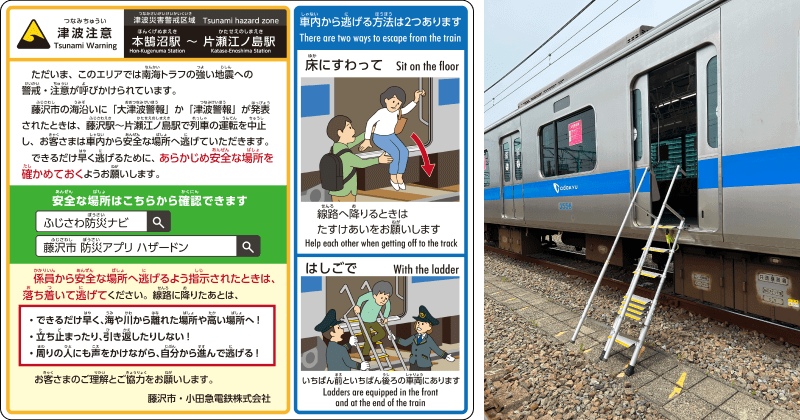

併せて、「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」として指定されている、小田原市、藤沢市のうち、浸水が予想されているエリア内を走行する藤沢駅~片瀬江ノ島駅の列車については、列車の窓に津波警戒の啓発ステッカーを掲出するほか、避難用のはしごを追加搭載することを定めています。

公共輸送機関としての使命を果たすために

「私たちは、沿線で災害が発生した場合であっても、お客さまの安全を最優先に確保するという思いをもって、防災計画のアップデートをしています。

小田急線は3路線、計120.5kmからなり、さまざまなエリアを通っています。各エリアの周辺環境などを考慮しながら、地震をはじめとする、さまざまな災害に対する備えを継続的に行っています」(安全・技術部)

近年、異常気象や地震などの自然災害が激甚化・頻発化しています。 安全・安心で災害に強い鉄道を実現し、公共輸送機関としての使命を果たすことを目指していきます。

※内容は一部を除き、取材時のものです。

※国や行政等の指針により、災害時の対応は見直す場合があります。