安全マネジメント体制の推進

2014年度につきましては、前述の「安全重点施策」に基づき、取り組みを進めてきました。

以下、安全重点施策の4項目に沿って、2014年度の主な取り組みを紹介します。

安全マネジメント体制のさらなる推進と、組織レベルでの安全文化の醸成に努めました。

「情報の共有」をテーマに、経営層から現業職場間の、双方向の情報伝達ルートを確立し、取り組んでいます。これにより、安全に関するさまざまな取り組みについての目的意識・理解が共有され、職場間の連携強化を図ることで安全マネジメント体制の推進につながっています。

安全キーワード:安全マネジメント

「(運輸)安全マネジメント」とは、鉄道などの交通事業者において、経営トップから現業職場の係員まで一丸となって、企業における品質管理の自己評価基準である「ISO9000」シリーズを参考に安全管理体制を構築し、その継続的な取り組みを行うことにより、安全風土の構築、安全意識の浸透を図るという仕組みのことです。

グループワイドで安全マネジメント体制の強化に取り組みました。

電車やバス、タクシーなど乗り物は違いますが、同じ「安全」を最大の使命とする交通事業者間で情報・意見交換を行うことは、とても有効です。そこで、2008年度より毎年、小田急グループの交通事業者16社(鉄道、バス、タクシー、観光)の安全統括管理者ならびに運転管理者などが出席して、各社の安全マネジメントに関する取り組みの発表や情報交換などを行う「小田急グループ交通事業者安全統括管理者会議」を開催しています。

2014年度は、各交通事業者からのニーズを踏まえ、「交通モード別での分科会」「交通モード別による合同講演会」などを行いました。これらの活動を通じて、小田急グループ交通事業者全体の安全マネジメント体制の強化をさらに推し進めていきます。

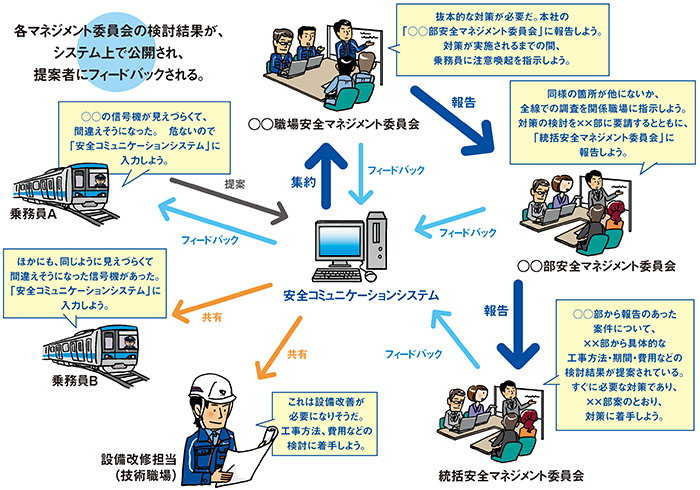

ヒヤリ・ハットや気付きなどの情報収集と対策の検討、共有を目的に、「安全コミュニケーションシステム」を運用しています。

「ヒヤリ・ハット」情報の収集とその対策について情報の共有化を進めるために、「安全コミュニケーションシステム」を運用しています。

このシステムでは、社員の声や事故情報を一元的に管理しています。現在、定期的に支障状況(安全・安定輸送の阻害要因の発生傾向など)をまとめ、安全にかかわる全部門で共有しているほか、安全・安定の努力目標を定め、システムに蓄積されたデータの実績値を職場に示し、支障時分の短縮などお客さまに与える影響を最小限に抑えるべく、取り組んでいます。

今後も「体制」と「ツール」を有機的に結び付け、事故・トラブルなどにかかわる情報や鉄道係員の意見などについて、「情報収集→分析→対策の検討→実施→対策の有効性検証」というPDCAサイクルを実践し、安全対策の強化に努めるとともに、安全コミュニケーションシステムをさらに有効活用するための検証を行っていきます。

2014年度に実現した「社員の声」の一例としては、「列車監視時に前方が見にくいため、安全確認がしにくい」との声があり、PDCAサイクルによる検証を行い、2015年度に監視モニターを設置します。

安全コミュニケーションシステム(社員の声の展開イメージ)

安全キーワード:「ヒヤリ・ハット」情報

「ヒヤリ・ハット」情報とは、実際に発生した事故・トラブルに関する情報のみならず、そのまま放置しておくことにより事故・トラブルの発生につながるような情報のことです。

ハインリッヒの法則では、「一つの重大な事故の背景には、29の軽微な事故があり、300の異常(事故の芽)が存在する」と言われており、このような情報に基づき必要な対策を講じることにより、事故・トラブルの未然防止が図られます。

異常時を想定した、さまざまな訓練を実施しています。

全社的な訓練として、「総合防災訓練」「異常時総合訓練」を実施しました。訓練後には必ず関係者を含めた反省会を行い、その効果の検証や改善点などについて意見交換し、取り扱いの見直しや、より効果的な訓練方法の立案などに生かしています。

総合防災訓練を実施しました。

2015年3月、大規模地震の発生を想定した「全社総合防災訓練」を実施しました。これは、「大規模地震事業継続計画」の制定に合わせ、2014年2月に改正した鉄道防災計画【地震災害編】の改正点の検証と周知徹底を図ることを目的に企画したものです。

当日は、相模湾を震源とする震度7の地震が発生したことを想定し、本社の代替拠点として相模大野地区に「鉄道対策検討チーム」を設置して、情報の収集、復旧計画の策定、関係部署への指示などの訓練のほか、早期地震警報システムによる列車一旦停止訓練を実施して関係各部門の連携強化、対応力の強化を図りました。

異常時総合訓練を実施しました。

2014年10月、50年以上にわたり毎年実施している「異常時総合訓練」を海老名電車基地で警察・消防と合同で実施しました。

今回の訓練では、「踏切で電車と乗用車が衝突し脱線」という事故を想定して行いましたが、相模大野駅構内で発生した車両脱線事故から出た課題解決のため、併発事故の防止やお客さまの避難誘導、負傷者の対応なども検証しました。

安全文化の醸成を図っています。

安全・安定輸送を絶え間なく実践するためには、全社一体となった安全文化が必要です。安全文化の醸成のために、当社では2008年度より、10月1日を「鉄道安全の日」と制定しています。

職場巡視

定期的に、社長、安全統括管理者、交通サービス事業本部内の各部長が「職場巡視」を行っています。経営管理者と現業係員がコミュニケーションを図ることで十分な意思相通を行い、安全文化の醸成を常日ごろから図るものです。

輸送の安全講演会/安全シンポジウム

2014年10月3日に「第8回輸送の安全講演会」と「安全シンポジウム」を、また、2014年10月7日、8日にも「第8回輸送の安全講演会」を開催しました。

これは、鉄道輸送にかかわる従業員の安全意識の継続的高揚を図ることを目的としたもので、昨年同様に「安全シンポジウム」を大野地区で開催し、「輸送の安全講演会」を大野地区で2回、藤沢地区で1回の合計3回、開催しました。社長以下当社従業員と小田急グループの交通事業者の従業員が出席し、延べ約900名が出席しました。

10月3日の「輸送の安全講演会」では、「ヒューマンエラーを少しでも減らすために~ヒューマンファクターの理解と活用」をテーマに、外部より講師をお招きしてご講演をいただきました。また、10月7日、8日の「輸送の安全講演会」では「安全を先取りすることへの挑戦~安全を守るでは事故を防げない」をテーマに、外部より講師をお招きしてご講演をいただきました。参加者からは、「問題点を率直に示してくれるなど、刺激を受けた」「現場での体験談は説得力があり、話に引き込まれた」などの声が寄せられました。

安全シンポジウムでは、「私たちの安全に対する取組み」をテーマに、当社の運転車両部車両担当、旅客営業部、秦野工務区が、それぞれの取り組みについて発表しました。参加者からは、「他部門での事故の風化防止や技術の伝承について理解ができたので、自分たちの職場での取り組みを見直していきたい」などの声が寄せられました。

エリアミーティング

2008年度より、現業係員および職場間相互のコミュニケーションの向上を目的に、「エリアミーティング」を開催しています。当社線を4つに分けたエリア内の各職場から選出された固定メンバーにより複数回ミーティングを行い、各職場の情報交換や相互理解を深める企画を、メンバー自ら立案・実施するなど、活発に行われています。

また、若年者層を対象として「職場見学会」も開催しており、他職場の業務について理解を深める取り組みも実施しています。

安全に係る現業職場における部門横断的な取り組みを推進しています。

現業職場間において、「自主プロジェクト」「合同訓練」や「他職場体験研修」などの実施を通じ、コミュニケーションの充実・強化が図られています。

現業職場間の主な取り組み

| 職場 | 主な取り組み |

|---|---|

| 新宿管区/成城学園前管区/喜多見車掌区 |

|

| 町田管区/喜多見電車区/喜多見車掌区 |

|

| 町田管区/喜多見電車区 |

|

| 運輸司令所/喜多見電車区 |

|

| 運輸司令所/電気司令所 |

|

| 大野電車区/海老名電車区/大野総合車両所/海老名検車区 |

|

| 大野総合車両所/相模大野ステーションスクエア |

|

| 相模大野管区/海老名車掌区 |

|

| 旅客営業部/海老名電車区/海老名車掌区 |

|

| 海老名電車区/大野総合車両所/喜多見検車区/ 海老名検車区/秦野電気システム管理所 |

|

| 足柄電車区/足柄車掌区/小田原管区 |

|

| 足柄電車区/足柄車掌区/小田原管区 |

|

| 藤沢管区/大野電車区/小田原管区 |

|

| 藤沢管区/大野電気システム管理所 |

|